まいどです!

宅建試験に挑戦したいけど、子育てや仕事で勉強の時間が取れない!

そんな悩みを抱えていませんか?

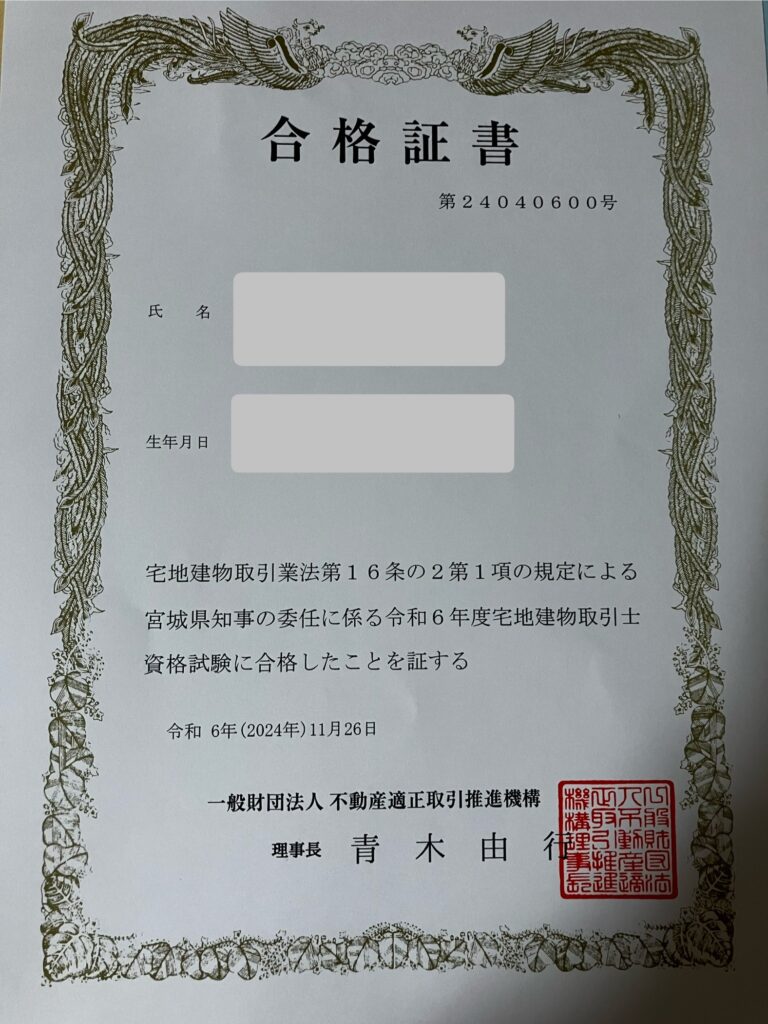

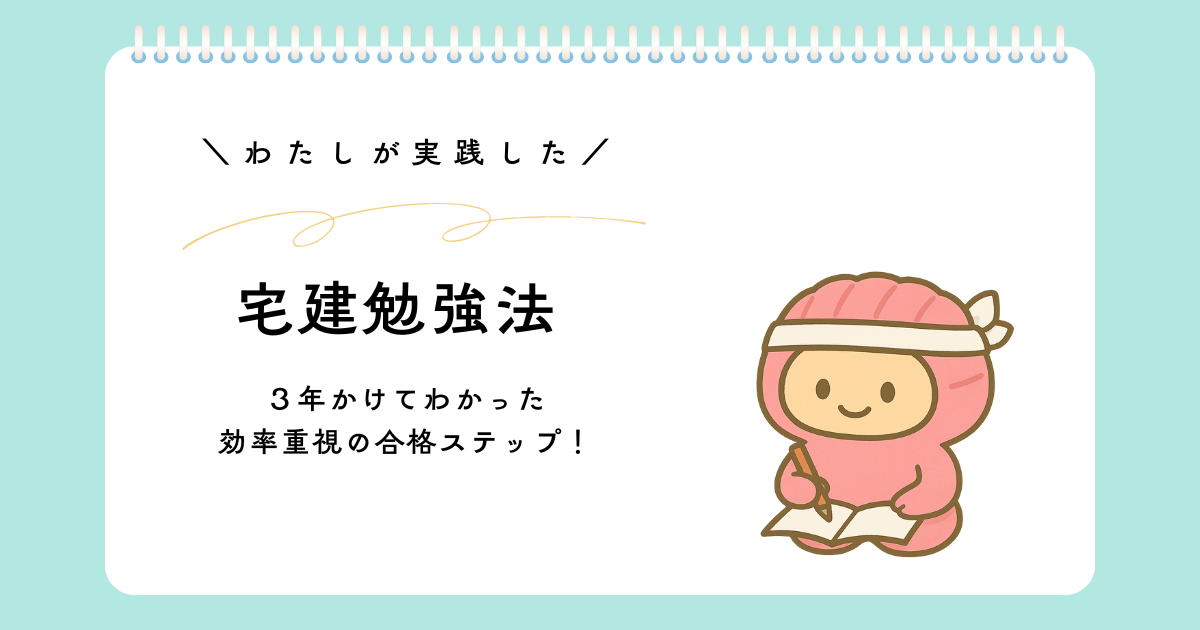

私自身、なが〜い遠回りをして合格までに3年かかりましたが、その経験から「効率よく合格点を取るための勉強法」にたどり着きました✨

この記事では、まず合格のために知っておくべき得点配分をお伝えし、

といった、段階的な学習ステップを紹介していきます。

じゃあそもそも、「宅建試験って独学で合格できるの?」

そんな疑問から、まずはお話していきます

宅建試験は独学でも合格できる?

すあまっちょ

すあまっちょ宅建は独学でも合格できますか?

はい!やり方次第で独学でも合格できます!

問題は時間との向き合い方ですよね〜・・・

時間が有効に使える学生のうちに勉強する方より、社会人になってから必要性を感じ、勉強される方のほうが少なくありません

仕事をしながら、子育てをしながら、宅建取得したい!でも時間ないぞ!なにか効率の良いやり方はないのか!

そんな方に向けて、「正しい順序」と「優先すべきポイント」をお伝えします。

ここを理解しておくだけで、ムダな勉強を減らし、最短ルートでの合格がぐっと近づきます!

勉強を始める前にこれだけは知っててほしい!得点配分

得点配分の把握

宅建試験に挑戦するなら、まずは試験の得点配分を把握することが大切です!

時間や労力をムダにしないためにも、この配分の把握はせざるを得ません

超重要なので少し長くなりますがお付き合いください。

かつての私はこの把握をせず、ひたむきに!がむしゃらに!

やればいいんだという脳筋野郎だったので、

合格までに3年かかりました。

宅建試験は

- 民法(権利関係)

└民法など、主に契約やトラブルに関する知識 - 宅建業法

└不動産会社が守るべきルール - 法令上の制限

└建築・都市計画などのルールや規制 - 税・その他

└登記・税金・不動産にまつわるお金の知識

上記の4分野から出題されます

配点は全部で50問。35問以上の正解で合格が目安とされています(※年によって若干の変動あり)

ただ!!!!

近年、受験者のレベルが爆上がりし、35点での合格は厳しくなっています(汗)

私は2年目のとき35点でしたが、不合格となりひざから崩れ落ちました_| ̄|○

安心できるボーダーラインは最低37〜38点

今までの宅建試験は過去問をぶんまわすだけでも合格は狙えましたが、これからの時代は過去問ぶんまわす+@を取り入れていかなければなりませぬ!

37点以上を狙う!おすすめの点数配分がこちら↓

\37点以上を目指すための得点バランスの目安です/

| 分野 | 出題数 | 目標得点 | コメント |

|---|---|---|---|

| 民法(権利関係) | 14問 | 7点以上 | 難易度高めなので、最低ラインを死守したい |

| 宅建業法 | 20問 | 18〜20点(満点推奨) | 得点源!ここで点数を稼がなければ合格は難しい |

| 法令上の制限 | 8問 | 6点以上 | とにかく暗記、暗記、暗記! |

| 税 | 3問 | 2点以上 | 問題がほぼ固定化されているので2点は死守したい |

| その他(5問免除) | 5問 | 4点以上 | できれば5問免除は受けた方が有利! |

・5問免除とは

宅建業に従事している人(=宅建業者の事務所で働いていること) であれば誰でも受けられる制度です。

該当者は講習を受けて修了テストに合格すれば、試験本番で「5問分」が免除されます!

雇用形態は関係なし(正社員・契約社員・パートなどOK)

条件を満たす人は、絶対に使わないと損!(※ただし、受講料はかかります)

この制度を使えば、勉強範囲が狭まり、点数的にも有利になります

自分が該当するかどうか、まずは確認してみてください◎

出題の順番の把握

次に大事なのは、何問目に何の問題が出てくるのか把握すること

こちらの問題順の把握は、とくに民法(権利関係)においてかなり重要です

民法は毎年、なにこれ?聞いてないんだけど?テキストになかったけど?

そのような問題を平気で出してきます

そんな気まぐれな民法ちゃんでも、固定で出してくれる問題分野があります

それは問11〜問14です!

| 問題番号 | 主な分野 | 内容例 |

| 問11 | 借地借家法(借地) | 借地権・土地賃貸借契約 |

| 問12 | 借地借家法(借家) | 借家権・建物賃貸借契約 |

| 問13 | 建物区分所有法 | 区分所有建物・管理組合など |

| 問14 | 不動産登記法 | 不動産の登記・登記事項の正誤判定 |

個人的に民法に力を入れすぎるのはおすすめしません(難問すぎて得点源になりにくいため)

だけどこの4問だけはまじで徹底的にやってください

ここだけで4点はもう確定!

あとの3点以上は民法改正により出やすくなった相続や相隣関係、もちろん基本の意思表示や代理、時効なども抑えたい。

ただ正直、どこが出題されるかは運次第なところもあります

なので問11〜問14を抑えたら、それよりも得点源につながる宅建業法に力をいれることおすすめします

ここまで把握したらあとは進めるのみ!

効率よく勉強を進めていこう!

ステップ①まずは問題を解く!“わからない”から始める学習法

宅建合格への近道は、テキストを読んで、理解して問題を解くではなく

問題集から始めることです

テキストからの勉強をおすすめしない理由は3つ

勉強1年目の私は、テキストをじっくり読んでから問題集を解く方法で勉強していましたが、漢字が苦手なので、理解どころか漢字も読めず、早々に心を折られました

簡単に理解ができないものに時間をかけるのはもったいないです

分からなくていいので、とにかく過去問を解いて問題の出し方に慣れましょう。

問題を見る→わからん→答え見る→なるほど→半日から1、2日おいてまた解く

これを繰り返しているうちにだんだん理解ができます

問題集の答えや解説を見てもどうにも分からん!

そうなったときにYoutubeで解説動画見ます

こちらの”棚田 健大郎さん”には大変お世話になりました。

分かりやすく噛み砕いて説明してくれるので理解しやすかったです

とくに「覚え歌」は暗記には最高!聞きすぎて今でも歌えます(笑)

テキストに載っている要所要所のまとめ表はとても便利なので、確かにテキストもあるに越したことはないと思いますが、理解を深めるって意味ではYoutubeの方がよっぽど分かりやすいと私は思います。

ステップ②すきま時間の活用で毎日続ける習慣を作る

合格するには”毎日続けること”が何より大切です!

まとまった勉強時間を確保するのが理想ですが、仕事をして、家事をして、育児をして、まとまった時間?

そんなもの基本ありませんよね・・・

そこでカギになってくるのがすきま時間の活用です

朝の10分、移動中の15分、寝る前の10分、病院の待ち時間40分

毎日のどこかにすきま時間は潜んでいます

私は勉強を始めた頃、まとまった時間が取れないことに焦っていました

しかし勉強3年目のとき、細切れの時間でも続けることの方が大事ということに気づきました

具体的には

これらを合計すると、意外と30分〜1時間は勉強時間を確保しちゃってます

お行儀悪いですが、私は試験の1ヶ月前にはご飯を食べているときも動画を見ていました

とにかく私のすきま時間すべてを宅建勉強に捧げました

さすがにすきま時間だけではなく休みの日は自宅やカフェで2〜3時間のまとまった勉強はしていましたが、それもできて週1〜2回

でも机に向かうことにこだわらず、自分の生活リズムに合ったすきま勉強を習慣にできたら

もうほぼ勝ち確です٩( ‘ω’ )و笑

ステップ③周辺知識を固めて得点力を底上げする

問題の正誤が導き出せるようになってきたら、次にやるのは周辺知識の強化です

この周辺知識こそが宅建合格への希望の光!

宅建試験はとにかく意地悪な問題が多く、基本がわかっているだけでは解けない問題がたくさん出てきます

ひっかけ問題はもちろん、答えの“さらにその先”まで聞かれるのが宅建試験の特徴

これがいわゆる周辺知識です

たとえば、

「宅建業者が報酬を受け取るときのルール」だけでなく、

「その報酬を誰から受け取れるのか?」「どんな例外があるのか?」

といった細かい部分まで出題されることがあります。

本番では、こうした一歩踏み込んだ知識が求められる問題が多く、基本だけでは対応できないことも・・・

だからこそ、周辺知識を押さえることが、合格への大きな武器になります!

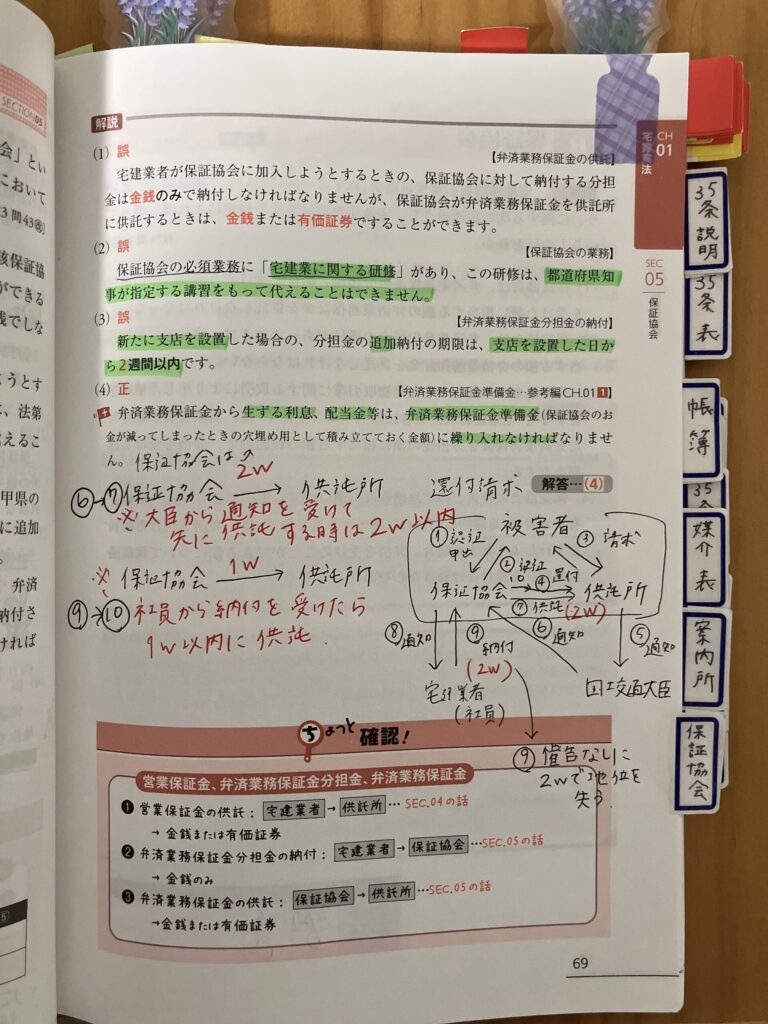

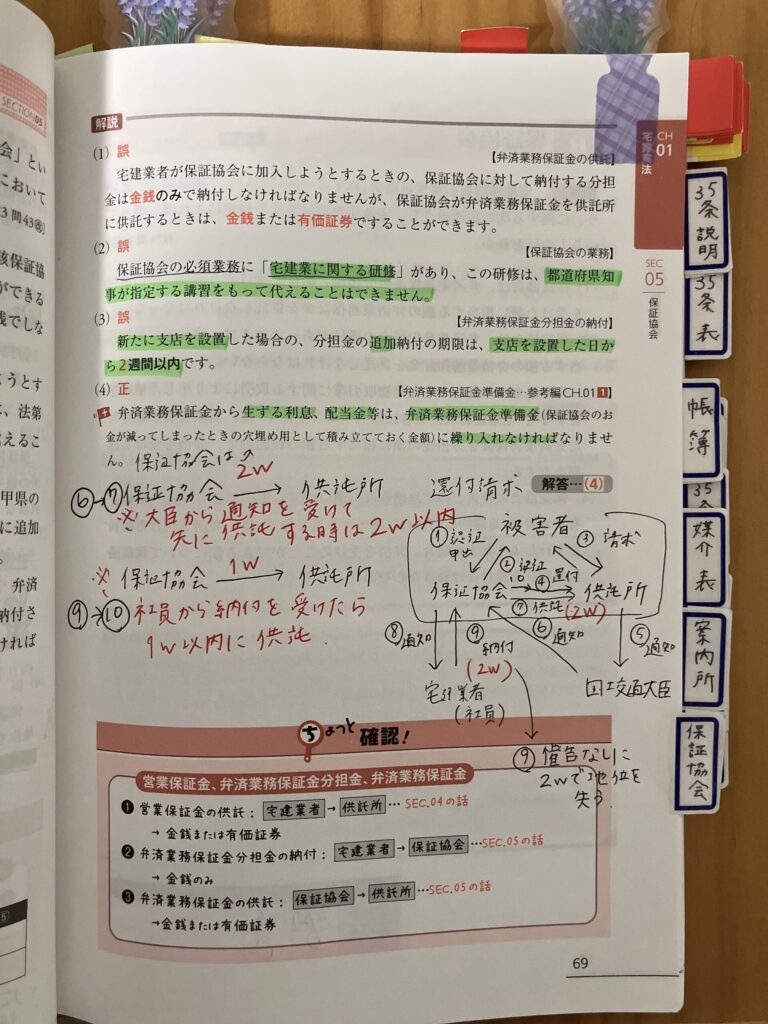

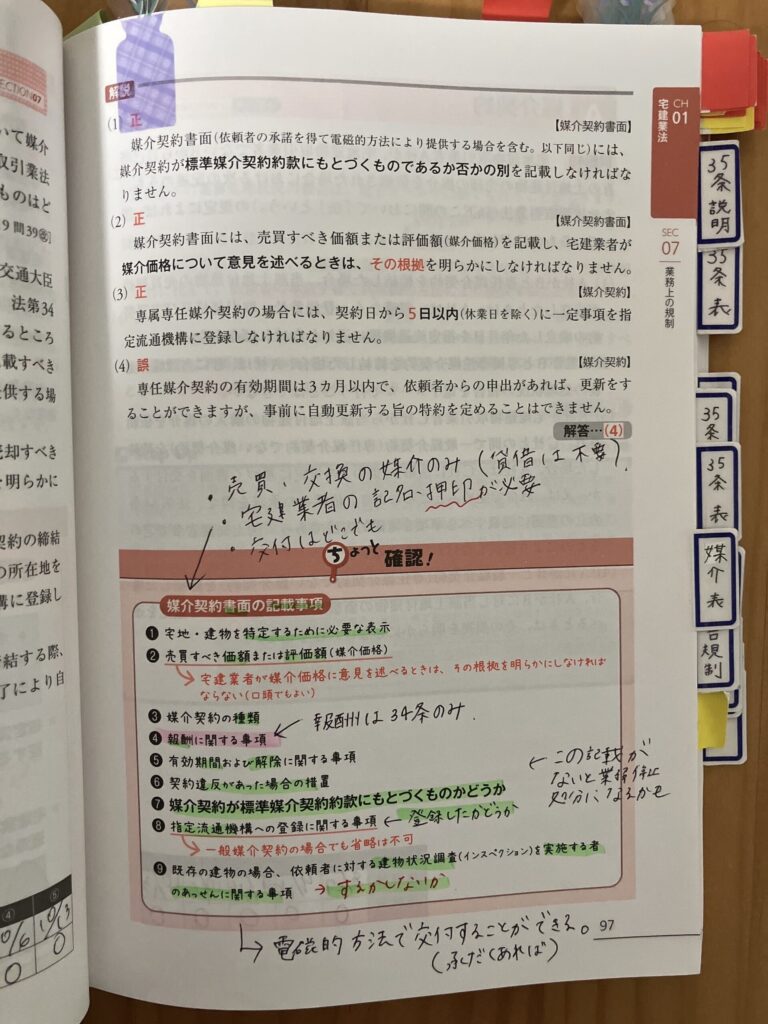

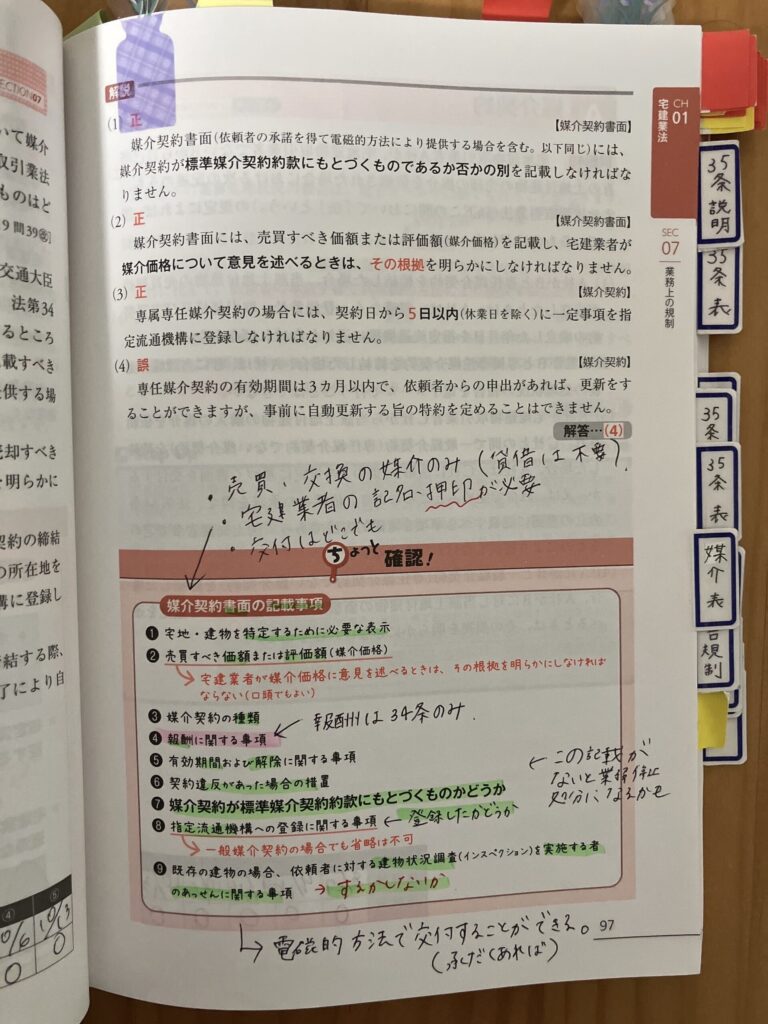

実際、こんなふうに周辺知識を書き込んでいました

項目ごとにインデックスすると、

勉強したいページにすぐいけて、時短になるのでおすすめです!

また、当たり前ですが試験本番には過去問は出ません・・・

試験直前(大体2週間前)になったら、見たことのない問題に慣れるため模試を数回受けてみましょう

ここで周辺知識が活かされます!

実際に使ってよかった参考書をまとめました◎

2025年度版 みんなが欲しかった! 宅建士の論点別過去問題集

- リスト形式で重要ポイントが整理されてる

- 左に問題、右に答え・解説なので見やすい

- 価格:2,750円(税込)

2025年版 出る順宅建士 一問一答○×1000肢問題集 (出る順宅建士シリーズ)

- 頻出論点を○×形式でサクサク確認できる

- スキマ時間に知識の抜けをチェックするのに最適

- 価格:2,200円(税込)

2025年版 出る順宅建士 当たる!直前予想模試 (出る順宅建士シリーズ)

- 本試験を想定した構成で、本番力(集中・時間配分)を鍛えられる

- 2025年度試験の最新傾向をふまえた内容

- 価格:1,760円(税込)

大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法

- ノウハウを誰でも再現できる形で紹介している

- 大量記憶表を使って記録できる(コピーして何度も使える◎)

- 価格:1,540円(税込)

まとめ

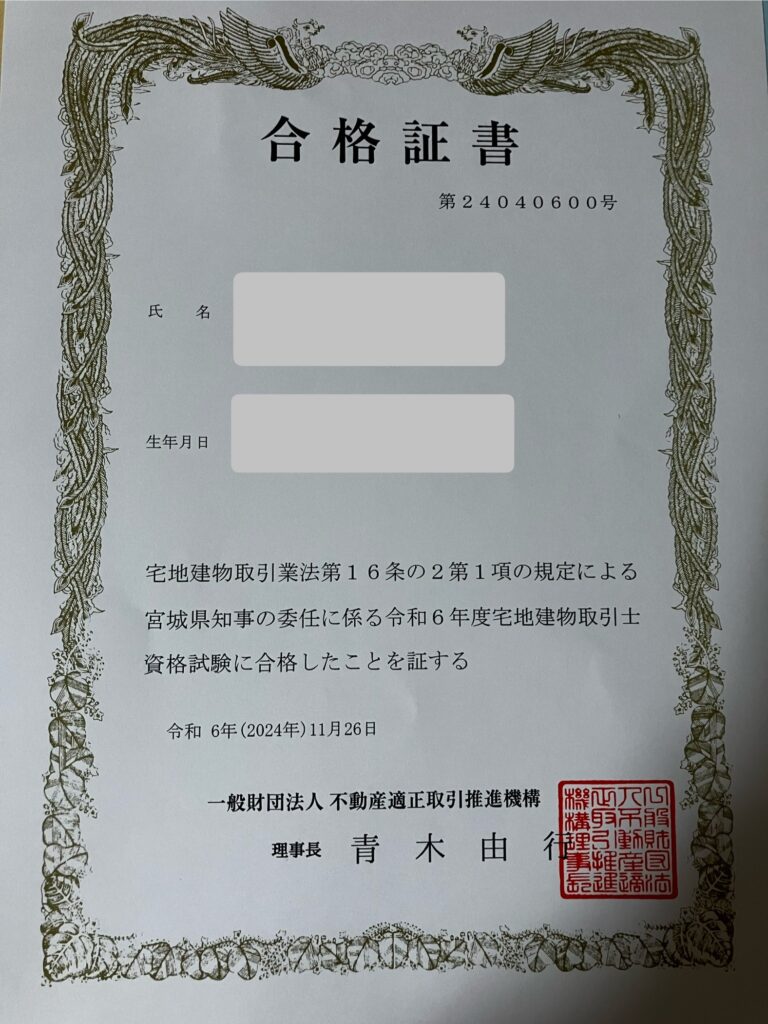

この方法で無事、41点で合格できました\(^o^)/

インプットの時間を最小限にして、アウトプットを重視することで、合格へのスピードが一気に加速します!

宅建合格には、地道な勉強の積み重ねが欠かせません

・・・が!そればっかりやってると、しんどくなりますよね〜

私も1、2年目の頃は「やらなきゃ!がんばらなきゃ!」ばかり考えていて、気持ちがガチガチ

がんばらなきゃって気持ちは大事だけど、ずっと気を張ってたらエネルギーが切れちゃいます

そんなときは、あえて昼寝、あえて推し活!私は普通に旅行も行ってました!

リフレッシュはサボりじゃなくて戦略です。

やる気がなくて立ち止まったりしたときもありましたが

その分どこかで挽回すれば良し!

それから、ちょっとした記録もモチベ維持にめっちゃ効きます

手帳やアプリに「今日は宅建業法の◯◯をやった!」「民法の◯◯解説動画を見た!」って記録するだけでもOK!

ちなみに私は棚田 健大郎さんの書籍、【大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法】にある大量記憶表を使って記録をつけていました。

以下は、私が使っていた大量記憶表のメリットとデメリットです

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ⭕️自分がどこでやったかを可視化できる ⭕️ 次に勉強する項目を迷わず進められる ⭕️ 記録が励みになって学習が続けやすい | ✖ 手書きの手間を感じることもある ✖ 紙ベースの管理が合わない人もいる └そんな方には、アプリでの記録がおすすめ◎ |

自分の歩みを見える化しておくと、少しずつでも前に進んでいる実感が持てて、私はモチベーションを保つことができました

以上、3年間遠回りしながらも私がたどり着いた効率のいい学習法でした

自分のペースで、気持ちよく合格を目指していこう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント